Besprechungen der Filme des Filmfestival crossing europe in Linz/Österreich (13. bis 17. April 2011) von Laura Morcillo, Philipp Ernst und Maximilian Lange.

Principles of Life von Constantin Popescu

Off the Beaten Track von Dieter Auner

Das schlechte Feld von Bernhard Sallmann

The Troll Hunter von André Øvredal

Noise & Resistance von Francesca Araiza Andrade und Julia Ostertag

Principles of Life

(Spielfilm von Constantin Popescu, Buch Razvan Radulescu, 87 Minuten, Rumänien 2010)

Emilian arbeitet in einem Druckereibetrieb und gehört der gehobenen Mittelklasse an. In jeglicher Hinsicht. Er kauft unbedacht ein, weil er es kann. Er hat einen pubertären Sohn mit seiner Exfrau und eine hübsche Frau mit jungem Nachwuchs. Er hetzt von Termin zu Termin, überspielt seinen Stress mit einer relativ sympathischen Machoattitude und plant einen Urlaub mit Ehefrau und den beiden Söhnen. Dank seiner altmodischen Art fehlt ihm jedoch die Sensibilität, um mit seinem pubertären Sohn aus geschiedener Ehe ein funktionierendes Vater-Sohn-Verhältnis aufzubauen. Immer wieder bemüht er sich, in die moderne Welt seines Sohnes zu finden, was letzten Endes in einer ordentlichen Tracht Prügel endet.

Authentisch inszeniert, mit tollem Schauspiel zeigt sich ein typisches Generationenproblem.

Den Film als eine Art Coming of Age der rumänischen, postkommunistischen Gesellschaft zu sehen ist hochgegriffen. Die gezeigten 24 Stunden aus dem Leben Emilians könnten ebenso gut in Deutschland oder der USA spielen.

Der Autor des Films, Razvan Radulescu, brachte es in 10 Minuten kompliziertesten Gesprächs im Anschluss an den Film auf den Punkt: Man hat eben keine Zeit mehr, und dann ist man nicht mehr man selbst. Und das ist schlecht.

(von Philipp Ernst)

Off the Beaten Track

(Dokumentarfilm von Dieter Auner, 87 Minuten, Irland/Rumänien 2010)

Gemecker, Wind, Insektensummen. Was wird verschwunden sein, wenn es endgültig verschwindet? Wie eine gute Erzählung wird der Film aus einem Konflikt geboren.

Aufnahme von oben. Eine Herde Schafe auf einem steinernen Pfad. Ihre Wolle ist rötlich. Rundherum siebenbürgische Berge. Mit ihnen gehen ein Schäfer und sein Sohn, eine vom Aussterben bedrohte Art.

Der Film porträtiert das Leben ihrer Familie. Über zwei Jahre hat der Regisseur bei ihr verbracht. Aus diesem Zusammenleben ist eine Filmrhapsodie entstanden, zusammengeflickt aus alltäglichen, generationenalten Handreichungen, wie die Mutter den Pulli flickt, den der Sohn am Leibe trägt, während er studiert.

Er dokumentiert den langsamen, von der Natur gesteuerten Gang der Zeit. Das Holz wird zerstückelt, ein Papier verbrennt, der Käse dickt ein. Der Vater schert die Schafe, danach seinen Sohn. „Nicht bewegen“, ruft der Vater, „sonst schneide ich dir ins Ohr.“ – „Mach doch langsamer. Fast is bad.“

Doch handelt es sich hier um kein abgelegenes Dorf. Die Schäfer verfügen über Handys und Autos, sie handeln und verkaufen ihren Käse auf dem Markt in der Stadt. Aber den Takt geben die Herde, das Feld, die Sonne. Dabei fragen sie sich manchmal, wofür sie die Schafe behalten sollen. „Wir sind ihre Sklaven“, so einer von ihnen. Lieber Sklaven der Schafe, neigt der Zuschauer zu denken, als des undefinierten selbstgesteuerten Systems, dessen Beschleunigung nicht mehr zu stoppen scheint.

Seitdem Rumänien zur EU gehört, fahren rumänische Frauen nach „Germania“ zum Arbeiten. Die Frau unseres Protagonisten verdient auf diese Weise mehr Geld als ihr Mann mit dem Vieh. „Aus Deutschland kehrt man nicht unbeschädigt zurück, aber man verdient richtig viel Geld“, sagt sie. Die Männer leiden dagegen unter den Restriktionen der EU.

Die Oma sitzt im Wohnzimmer, sie ist in Trauer. Es klingeln das Handy und das Festnetztelefon. „Zwei Anrufe gleichzeitig“, sagt sie gleichmütig. Ein Rest von Perplexität, der sie schon nicht mehr wundert. Man grüßt die Nachbarin, an der man vorüberfährt. „Und?“, fragt man sie. „Ich warte auf meine Kuh!“, sagt sie lächelnd.

Die Frau kommt aus Deutschland zurück. Man macht gemeinsam Urlaub zu Hause. Das gut verdiente Geld hat sie teilweise schon ausgegeben und bringt neue Sachen nach Hause mit. Ihr Mann hält ein Staubsauger in der Hand und versucht seinen Daseinszweck zu erdenken. Der Sohn isst nun Pringels. Einer sieht aus wie der nächste. Er schaut sich trotzdem jeden an, versucht vielleicht sie zu unterscheiden.

Brave Old World.

(von Laura Morcillo)

Das schlechte Feld

(Dokumentarfilm von Bernhard Sallmann, 64 Minuten, Österreich/Dt. 2011)

Feste Stativaufnahmen der Natur, einer Autobahn und Agrarkultur in Videooptik. Lediglich in der Ferne fahrende Autos und Schattenspiele sorgen für Dynamik.

Ohne zu wissen, dass sich die Kamera zwischen den Einstellungen in Kreisen bewegt, beobachtet man die Bilder. Es ist kein Zusammenhang zu erkennen. Nach einer gefühlten Ewigkeit setzt die Off-Stimme ein und man erschrickt ein wenig, hat man sich doch mit den Bildern zufrieden gegeben. Die gekonnte Stimme versteht sich jedoch darin, mit Anekdoten, mit Geschichten einen neuen Zustand beim Zuschauer zu entwickeln. Hat man zu Beginn noch die seltsame Schönheit der Landschaft erkundet, entwickelt sich die Off-Stimme nun zum eigenen Gedanken im Kopf, während man durch die Heimat des Filmemachers spaziert. Alltägliche Geschichten aus Familie und Ort tendieren mit der Zeit gen NS-Zeit, schaffen es aber, keine Geschichtsstunde zu werden. Zu persönlich sind die Geschichten, zu detailliert.

Aus Bild, Schnitt und Ton entsteht etwas Neues auf der Leinwand. Die Autobahn verschwindet, mit ihr die Autos und die Großmärkte. Man lernt nichts und ist nicht klüger nach dem Film. Durch die Methodik verliert der seltsame Begriff ’Vergangenheit’ jedoch seine Abstraktion und Distanz.

(von Philipp Ernst)

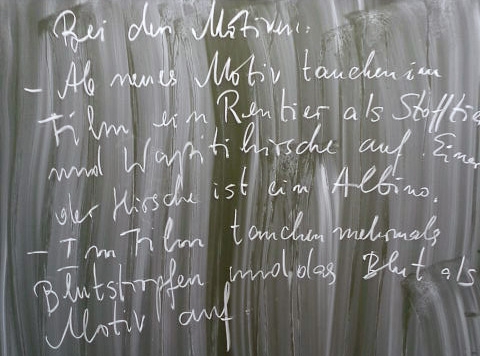

The Troll Hunter

(Spielfilm von André Øvredal, 103 Minuten, Norwegen 2010)

Die norwegische Mockumentary erzählt von einer Gruppe Filmstudenten, die sich an die Fersen eines mysteriösen Jägers heftet, der sich schon bald als Norwegens einziger im Geheimen beauftragter Trolljäger entpuppt.

Trolle sind hier keine mythischen Fabelwesen, sondern werden ganz lapidar als allesfressende Säugetiere bezeichnet, die bis zu 1200 Jahre alt werden und in den Wäldern Skandinaviens hausen.

Obwohl sich der Film anfangs wie eine frisierte 35mm-Version des Blair Witch Projekts anfühlt, regen die Nachtsichtverfolgungsjagden durch die Wälder das Publikum eher zu lautstarkem Lachen an; wohl ganz im Sinne des Regisseurs, der konstant selbtironisch mit den Konventionen von Hollywoodhorror und Handkameradokumentation spielt.

Das Suspensemoment am Anfang hält nicht lange an, und so sieht man recht bald einen animierten dreiköpfigen Troll brüllend durch den Wald stapfen, bis seiner Existenz durch eine spezielle UV-Lichtkanone ein Ende gesetzt wird. Trolle haben ein Stoffwechselproblem, so dass ihr Gewebe innerhalb von Sekunden kalzifiziert, wenn sie zuviel Sonnenlicht ausgesetzt werden. So ähnlich erklärt es eine Veterinärin dem Filmteam, die das Blut eines Trolls auf Tollwutviren untersuchen soll.

Der Film verbindet humorvoll die Widersprüche zwischen Wissenschaft und Mythos und geizt nicht mit skandinavischem Galgenhumor. Trolle nämlich riechen den Schweiss von gottgläubigen Christen besonders stark, und so fällt ausgerechnet der religiöse Kameramann in der Mitte des Films einer Trollmeute zum Opfer und wird dann durch eine muslimische Kamerafrau vom BBC ausgetauscht.

Der schweigsame Trolljäger „Hans“, der von einem norwegischen Comedian gespielt wird, füllt in seinem umgebauten Jeep mürrisch die Formulare des geheimen Trolljägerdienstes aus und beteuert, er lasse sich nur filmen, um gegen die Nichtanerkennung seiner viele Nachtschichten zu protestieren.

Nach mehreren Exkursionen in Trollgebiete kommt es schließlich zum Showdown. Der „Trolljegeren“ steht einem „Jotnar“, einer besonderen Art von Trollen, die bis zu 100 Meter groß werden in der Eiswüste gegenüber. David besiegt Goliath und im Abspann wird noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei den Dreharbeiten keine Trolle zu Schaden gekommen sind.

Durch viele kleine Details im Skript und die schönen Naturaufnahmen hält der Film zwar das Interesse des Betrachters konstant aufrecht, doch sollte gesagt werden, dass der Film insgesamt keine besondere Spannung erzeugt, von tiefgreifenderen Aspekten wie Chrakterentwickung gar nicht zu sprechen. So wird Troll-Jäger seinem angebenden Genre „Horror-Thriller“ glücklicherweise nicht gerecht, kann aber als interessanter Einblick in norwegischen Humor gelten und wird als Vetreter der recht jungen „Fake Documentary“ bestimmt einige weitere Filme dieses Genres nach sich ziehen.

(von Max Lange)

Noise & Resistance

(Dokumentarfilm von Francesca Araiza Andrade und Julia Ostertag, 87 Minuten, Deutschland 2010)

In Russland beginnt der Film. Ein abgerissenes Haus, wo ein Konzert stattfindet. Von dort aus initiiert der Film eine Tour in die Welt, auf der Suche nach einer Definition des Punks: Aktion. Kritik. Alternativen. Familie. Hoffnung. Independence, Free Space. Message. Es hört sich alles sehr gut an. Der Film hätte aber in Russland bleiben müssen. Da hat zumindest der Kampf gegen den Rassismus und die Neonazis den Texten der Lieder einen fassbaren Sinn gegeben und diese an sich leeren Worte mit Inhalt angereichert.

DIY, Do It Yourself. Wenn andere es gemacht haben, und ich mich für einen vernünftigen und intelligenten Menschen halte, dann kann ich es auch, so ein alter Engländer. Rund um ihn ein Haus auf dem Land, Tomaten werden gepflanzt. Dasselbe hat sich bestimmt die Regisseurin gedacht. Warum denn nicht einen Film machen? Das Ergebnis hilft leider ihren nur erahnbaren Zielen, die Ideen dieser Bewegung zu unterstützen, nicht. Dem versierten Zuschauer wird nichts neues gezeigt, den Unerfahrenen erwartet die Unzugänglichkeit von Statements, die kein einziges Mal vertieft werden. „Making things happen“, sagt der eine. Man fragt sich, ob er es von der Nike Werbekampagne geklaut hat: „Just Do It.“

Anstelle Filme zu machen, als Versuch, etwas zu verstehen, werden jene obsoleten pseudoidealistischen Äußerungen lediglich wiedergekäut. Redundant und oberflächlich hat man hier keine Absicht, sich auf ein Problem einzulassen. Unkritische Illustration, wie bei der Arbeit des Propagandisten. Dass die Regisseurinnen aus der sogenannten Szene kommen, ist problematisch an sich. Eine Distanz oder ein Gegensatz wird nicht zugelassen, was den Zuschauer kaum einatmen lässt. Der assistiert, ohne es zu wollen, einer Feier der Selbstzufriedenheit, einem Teenager Fan Club. Und das – Mangel an Überlegung und Bombardement mit einfachen Logos – ist, trotz der guten Absichten, nicht ausreichend, um so was legeres zu unternehmen, wie die Welt verbessern. Mehr Noise als Resistance.

(von Laura Morcillo)

Nach 20 Minuten ideologischer Monologe der DIY-Szene freut man sich schon auf den Abspann. DIY, Do It Yourself, Szene-Fanzines selbstgemacht im Copyshop, Buttons und Musiksampler folgen in der Regel dem selben Muster in Produktionsweise und Stil. Vieles wird ausgeschnitten, reproduziert, und am Ende entsteht eine dichte, willkürliche Aneinanderreihung. Fasst man dies unter dem Begriff DIY zusammen, dann ist „Noise and Resistance“ DIY.

Auf kurze Gespräche folgen Aufnahmen zufälliger Tätigkeiten der aufgesuchten Szenegrößen, unterlegt von Punk-Musik. Nach knapp 20 Sekunden gibt es ein Fade-Off eines Musikstücks. Dann folgt der nächste Monolog. Das ist inakzeptabel. Man hat das Gefühl, Szene wie Zuschauer werden nicht ernst genommen. Man wünscht sich, dass auf die Urgesteine von CRASS oder die russischen Bands der Antifa-Szene eingegangen wird, aber: Jeder szenenahe Mensch aus Europa und Umland sagt einmal, was für ihn DIY bedeutet, warum er denkt, dass es gut ist und welche Probleme dahinterstehen. Alles in Kurzversion, im Gesamtbild nach 94 Minuten nahezu nichtssagend und bloßstellend.

Man fragt sich, wie solch ein naiver Film auf einem Festival angenommen wird.

(von Philipp Ernst)